投資をしようと思った時に、投資と言えば最初の思いつくのは株を買う事だと思います。

実際に株を買おうと思うと証券会社に口座を開設しないといけないのですが、時々銀行でも投資を薦められる事があります。

まとまった金額を定期貯金などにしていて定期貯金を引き出しに行った時などやボーナスが入った時にボーナスを銀行口座に入金した際などに、「資産運用に投資信託はいかがですか?」と銀行員に言われる事も多いと思います。

株式投資には、普通に株を購入する以外にも投資信託という金融商品を購入する事が出来ます。

投資信託って何?

では、投資信託についてご説明しますね

投資の中でも、よく利用されている金融商品である投資信託について詳しく勉強していきましょう。

なぜ投資信託が必要なのか

普通に株式投資をいうと、トヨタやソニー、任天堂などの会社が発行している株式を購入することを想像すると思います。

株価をネットや新聞等で調べると、企業の株価は1株〇〇円という形で掲載されています。

例えば、2022年8月末時点でトヨタやソニー、任天堂の株価を確認すると

- トヨタ 1株 2,090円

- ソニー 1株 11,295円

- 任天堂 1株 57,470円

となっています。

では、この金額でそれぞれの企業の株を買えるのかというとそうではありません。

日本株を購入するには、最低売買単位の購入が必要となります。「最低限、これだけの株数を購入しないといけませんよ」という購入する最低限の株数が決められています。

日本株の場合は、最低売買単位が100株に決められているので、100株単位でしか売買できません。

という事は、その企業の株を買うのに、トヨタならば最低20万円、ソニーならば最低110万円、任天堂ならば最低570万円ぐらいのお金が必要となります。

こんなにお金ないよ

普通はそうですよね

結構お金が必要となりますよね。

こんなに大金を持っている人も多くないし、ソニーや任天堂の株を購入したら、その企業を買うだけで投資資金を全部使ってしまいそうなほどの大金ですよね。

これでは、気軽に投資をする事が出来ませんよね。

そこで、皆で気軽に投資を出来るように開発されたのが投資信託という金融商品です。

投資信託が開発された経緯

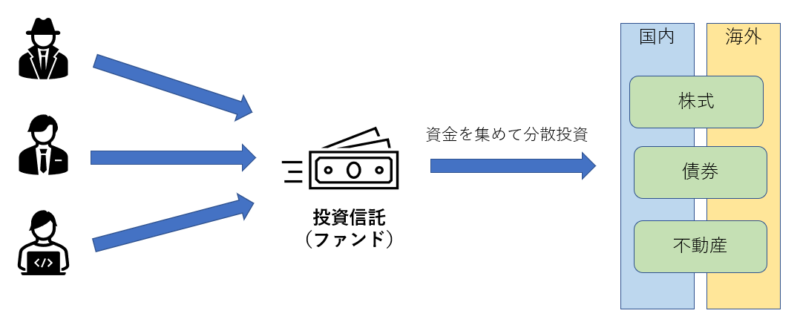

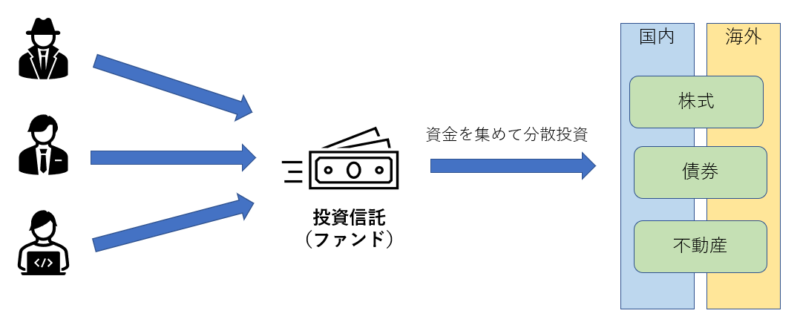

投資信託を簡単に説明すると、皆からお金を集めて、プロの運用会社が代わりに皆のお金を運用してくれるというものです。

一番最初に投資信託を作ったのはイギリスです。19世紀のイギリスは経済や政治において世界の中心でした。そのイギリスでも投資はお金を多く持っている資本家が中心で一般市民が投資をするのは資金的に難しかったようです。

そこで、それなりにお金を持っている中流家庭にも投資が出来るように開発されたのが投資信託でした。

皆のお金を集めて代わりに運用会社が投資を行い、一般の人々も気軽に投資が出来るようにしていました。

この仕組みが各国へと普及していき、今の投資信託へと繋がっていきます。

投資信託の普及によって、投資は一部の大資本家やプロ達だけでなく、一般の人々も投資をする事が出来るようになったのです。

現在の日本においても、株式投資には最低売買単位が定められており、個人で株を買うには多額の資金が必要となります。

これでは気軽に投資する事が出来ないのですが、投資信託を利用する事によって、皆が気軽に投資できるようになっています。

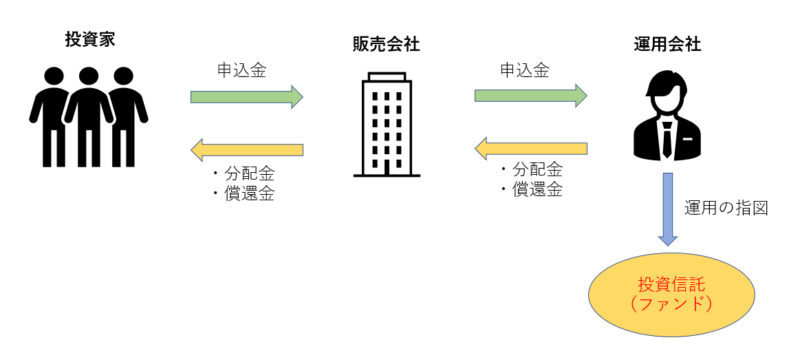

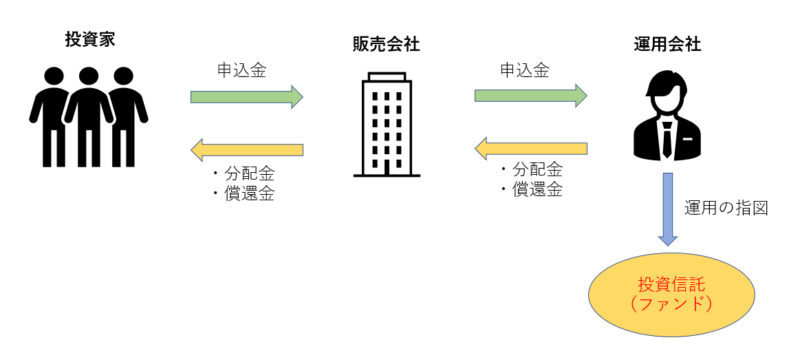

投資信託の仕組み

投資信託は、皆さんからお金を集めて、それをプロが運用して、利益が出たらそれを皆で分配するものです。

投資家達から集めた資金は、運用会社が投資先を選び、それぞれ株式や債券などに投資をしていきます。

投資家達から集めた資金を、何処にどのように運用する(投資する)のかは投資信託(ファンド)によって異なり、投資先によって様々な投資信託があります。

投資信託は銀行の預金とは違って、株式や債券に投資をする事になるので、元本が保証された金融商品ではないです。

投資した先の運用成績が悪ければ、損失が出す事もあります。投資信託が運用している内容によって、リスクも様々であり、債券を中心に運用している投資信託であればリスクも低いですが、株式を中心に運用している投資信託であればリスクも高くなっていきます。

投資信託の基本的な内容

投資信託に投資をする時に、最初に困るのは独特の表現(専門用語)があるので、どういう意味なのか分からない時があります。ここでは、投資信託の基本的な用語を学んでいきましょう。

まずは、私が実際に投資をしている投資信託のeMAXIS Slim米国株式(S&P500)の基本情報を見てみましょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 基準価額 | 1万9722円 |

| 純資産 | 1兆4472億円 |

| 分配金 | あり(受取型・再投資型) |

| 為替ヘッジ | なし |

| クローズド期間 | なし |

| 申込単位 | スポット購入:100円以上1円単位 積立:100円以上1円単位 |

| 締め切り時間 | 15時 |

| 受渡日 | 申込日から起算して5営業日 |

| 購入時手数料 | なし |

| 信託財産保留額 | なし |

| 信託報酬(運用管理費用) | 0.0968% |

なに書いているのか分からないよ

順番に説明しますね

基準価額

一言で説明すると、投資信託の値段の事になります。株でいうと、株価みたいなものです。

投資信託の取引単位は口(くち)となります。株式の取引単位は株なので、保有株数が1万の時は1万株と言いますが、投資信託の保有口数が1万の時は1万口と言います。

多くの投資信託(ファンド)は、基準価額を1万口あたりの金額で表示しています。なので、私が保有しているeMAXIS Slim米国株式(S&P00)の場合は、1万口=1万9722円という事ですね。

純資産

投資信託が運用している株式や債券の時価評価額の総額に、配当や利息などを加えて、運用管理費用などを差し引きした金額が総資産となります。

投資信託全体の資金量という事ですね。

人気がある投資信託には、多くの投資家が資金を預けます。そのため、その投資信託が人気があればあるほど総資産は大きくなっていきます。

この投資信託の総資産は少なくなると、投資信託としての運用が困難となり、投資信託が繰り上げ償還(強制解約)されてしまう事があります。なので、出来るだけ総資産が大きい投資信託の方が安心できると言えます。

分配金

投資信託を運用して得る事できた収益を決算時に投資家(投資信託を購入した人)に分配するお金です。

投資信託によっては、分配金がある投資信託と、分配金がない投資信託があります。

分配金がある投資信託の場合は、分配金を受け取るのか(受取型)・それとも分配金を受け取らずに分配金を再投資に回すのか(再投資型)を選ぶが出来ます。お金を少しずつでも手元に貰いたい場合は分配金を受取ればよいし、投資信託の資金を増やしたい場合は再投資に回しておいた方がいいです。

為替ヘッジ

外国の株式や外国の債券に投資する投資信託の場合は、その国と日本との為替レートの変動によって収益が変化します。

その為、海外資産に投資をしている投資信託は、為替の影響を受けにくいようにリスクヘッジをしておくのか(為替ヘッジあり)、それとも為替の影響をそのまま受ける事になるのか(為替ヘッジなし)を事前に設定しているので、その投資信託がどちらを採用しているのかを確認する必要があります。

例えば、円高になると海外資産は減ってしまいます。この時に為替ヘッジがあると為替の影響による資産の減少を一定量に制限する様にリスクヘッジを行っています。もちろん、その為のコストは必要となりますが、為替損失の影響を抑える事が出来ます。

逆に、円安になると海外資産は増加します。この時に為替ヘッジがあると為替の影響を限定的にしているので、思ったよりも増えません。為替ヘッジのコストが必要となるにも関わらず、ヘッジをしているので為替差益も取れない事になってしまいます。

為替ヘッジがある場合と、為替ヘッジがない場合のそれぞれにメリットとデメリットがありますので、どちらの方が良いというのではなく、自分がどういうスタンスがいいのか(またはその投資信託はどういうスタンスなのか)を確認してから選ぶ方が良いでしょう。

| 為替ヘッジあり | 為替ヘッジなし | |

|---|---|---|

| 為替相場の影響 | 抑制される | 影響を受ける |

| 為替差損益 | 限定的 | 普通に発生 |

| ヘッジコスト | 必要 | ない |

クローズド期間

投資信託を運用を安定させるために、投資信託を新規で開設した時に一定期間(3ヵ月~1年程度)のクローズド期間を設けて、投資信託を解約できない期間を定めている投資信託もあります。

近年では、クローズド期間がない投資信託も多くなりましたが、まだ一定の投資信託ではクローズド期間を定めています。

クローズド期間の間は、投資家の死亡や天災・疾病などの不可抗力で生計維持が難しくなった場合などを除いては、解約する事が出来ないので、出来るだけクローズド期間を避けて、クローズド期間が経過した後に購入した方がよいです。

申込単位

購入する時の条件です。1口単位で購入するのか、〇〇円単位で購入するのかが投資信託ごとに決められています。

私が購入しているeMAXIS Slim米国株式(S&P500)は、100円以上1円単位なので、100円から購入できる事になりますね。

購入する際には、「積立」と「スポット購入」があります。

「積立」は、毎月いくらの金額で積立をして買うのかを決めて、毎月決まった金額を定期的に購入する方法です。

「スポット購入」は、自分の好きな時に好きな金額で購入する方法です。積み立てずに、お金がある時に、その場で買う方法をスポット購入と言います。

締め切り時間

投資信託には、注文の締め切り時間が決められており、多くの投資信託は15時となっています。15時を過ぎて注文を出した場合は、翌日の注文扱いとなります。

基本的には、締め切り時間の前であれば注文のキャンセルが出来ますが、注文をした後に締め切り時間を過ぎてしまうと注文のキャンセルは出来ません(各証券会社によって、キャンセル可能時間が多少違うので、それぞれ確認が必要です)。

受渡日

株式や投資信託は、注文してすぐに購入できるものではないです。

注文 → 申込日 → 約定日 → 受渡日 という取引の流れになります。

注文は、ネット証券であればパソコンから買い注文(売り注文)をした時です。

申込日は、申し込みを受け付けた日(注文をしたのが15時までなら当日、15時を過ぎれば翌日)です。

約定は、取引条件(基準価格など)が確定した日です。売買の取引が成立した日という事です。通常は、申込日当日または翌日が約定日となります。

受渡は、実際に購入できる日(売却であれば、実際にお金を受取れる日)です。

購入時手数料

投資信託を購入する際に、手数料が必要となる投資信託もあります。

購入時手数料が2%の場合は、100万円分を購入する際に2万円の手数料が必要となります。

最近では、購入時手数料がない投資信託(ノーロード)も増えてきています。また、証券会社によっては、投資信託の購入手数料を全て無料にしているところもあります。ネット証券の大手の「楽天証券」や「松井証券」などは投資信託の購入手数料は全て無料となっています。

こういった証券会社で口座を開設していると、投資の費用を安く抑える事が出来ます。

信託財産保留額

投資信託を解約する時に必要となる費用(手数料)の事です。

信託財産保留額は、最近ではほとんどの投資信託で必要ない所が多くなっています。

信託報酬(運用管理費用)

投資信託を運用していくのに必要な経費などの費用です。

投資信託を購入して保有している間は、ずっとこの信託報酬を支払う必要があります。信託報酬は投資信託によって異なり、0.1%~2%ぐらいで設定されています。

信託報酬は、投資信託の成績が悪くて損失が出ている場合でも支払わないといけない費用となります。その為、出来るだけ信託報酬は低い方が投資家にとっては有難いです。

まとめ

今回は、投資信託の基本的な仕組みや投資信託の基本的な用語などについてご説明させていただきました。

投資信託は非常に便利な金融商品です。多くの投資家が投資信託を利用しており、私も投資資産の多くを投資信託の購入に充てています。

株式を1つ1つ買って、多くの企業に分散投資をしようと思うと、多額の資金が必要となります。個人ではなかなか難しかった株式の分散投資が投資信託であれば手軽なお値段で購入する事が出来ます。

便利な金融商品である投資信託ですが、人気がある分だけ投資信託の種類も多種多様となっており、購入する際には自分でその投資信託がどういった投資信託なのかを判断しないといけません。

今回の記事が、読者の方々が投資信託を購入する際に表示されている様々な専門用語を確認しながら、どういった投資信託なのかを判断できるようになるお手伝いが出来ていれば幸いです。

次回の記事では、投資信託のメリットやデメリットなどをお伝えしながら、より詳しく投資信託の内容に迫っていきたいと思います。

コメント